- text and edit by

- 岡部 葵

私が所属するビジネスプロデュース本部では、社会的課題に対し、それを解決する構想を描き、実現に向けた事業開発活動を行っております。

その中で公民連携事業開発部では、昨今の共働き世帯の増加に伴う、子どもを取り巻く環境の変化や、公共施設の老朽化が進み、施設再編の動きが高まっている現代において、公共施設の中で大きな面積を占め、子どもが多くの時間を過ごす”学校”に着目しています。地域の人や民間事業者に“学校施設”活用の可能性が広がれば、新しいコミュニティや放課後の居場所づくりにもつながるのでは?と考えました。

本稿では、学校施設を活用した地域のサードプレイスづくりに挑戦する取り組みをご紹介します。

学校施設の活用に取り組むために

■経済産業省「未来の教室」の取り組み

2018年より経済産業省で始まった「未来の教室」実証事業では、民間企業と自治体・教育委員会・学校現場等が連携し、時代の変化に合わせた新しい学び方や環境づくりを構築する実証事業を全国各地で展開しています。

2024年度の「未来の教室」実証事業において、乃村工藝社が提案した「学校施設を有効活用した学びと体験が充実した地域のサードプレイスづくり~持続可能な運営のための調査研究事業~」が採択され、2024年9月~2025年3月にかけて、さまざまなハードルが存在する学校施設の活用手法の検討に取り組んでまいりました。

■学校施設を活用している自治体・検討中の自治体へヒアリング

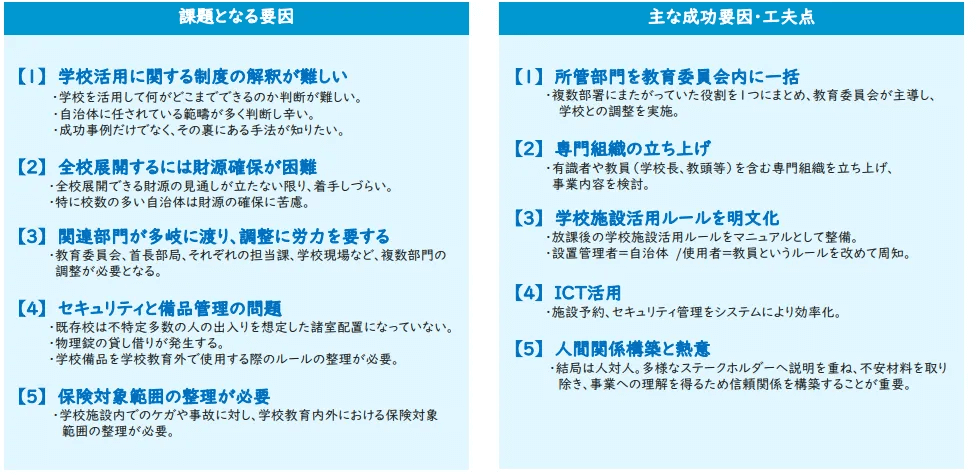

10の自治体へ学校施設の活用において、ハードルと感じること、どのように乗り越えているのかをヒアリング調査しました。

学校施設活用を進めている・検討している自治体にヒアリングを実施したところ、学校活用に関する制度の解釈が難しいという声が最も多くあがりました。乃村工藝社は法律事務所と連携し、関連法令の調査~解釈の整理、民間事業者による学校活用スキームの例をまとめました。

また、学校施設の活用、地域開放を行う上で自治体の関連部門が多岐に渡るという課題に対し、学校を活用する側と活用を認める側の両方が教育委員会内部で完結することが解消の一つになることや、学校活用の検討に際し、専門組織を立ち上げたり、活用ルールを明文化することも大事なポイントになることがわかりました。

ついに、乃村工藝社が放課後の学校施設の活用にチャレンジ!

2024年12月9日~13日の5日間、東村山市教育委員会にご協力をいただき、小学校の放課後に空いている特別教室を借用し、児童のためのバリエーション豊かな体験プログラムを提供しました。乃村工藝社のクリエイティブ本部や指定管理者として運営している多摩六都科学館の他、外部企業、地元企業・個人の方々にご協力をいただきました。乃村工藝社社員が講師となった内装資材を使ったアートプログラムや、一般社団法人日本昔ばなし協会による、日本昔ばなしのアニメに、アフレコ体験ができる声優チャレンジプログラム、地元のクリエイターによるガラス細工プログラム等、児童たちの学びと体験が充実するようなプログラムを揃えました。

実際に学校活用してみて

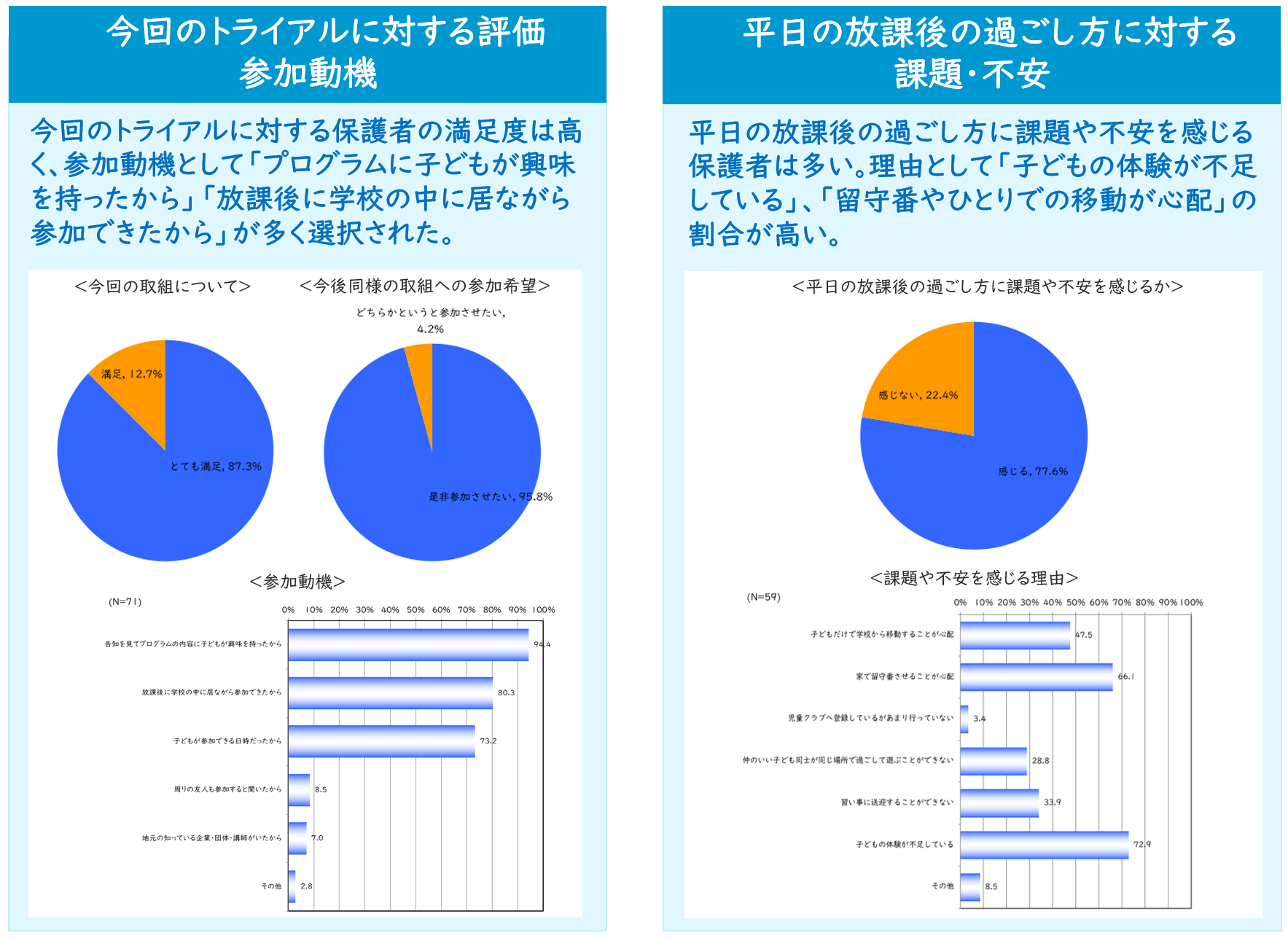

1週間の学校活用トライアルには、全校生徒の約4割もの児童に参加いただき、保護者の満足度も非常に高い結果となりました。また、民間のノウハウによる多様な人材の参画を得て体験活動の場を提供することができ、学校教育とは違った角度の体験の重要性を実感できたと、教育委員会、学校関係者の方々よりお言葉をいただくことができました。

その一方で、学校活用時のケガや事故に対する保険対象範囲の整理が必要だったり、使用教室や使用備品の調整をスムーズに行う必要性も感じるなど、学校活用をする上での課題も明らかになりました。

実施後、保護者の方々にもアンケートにご協力いただきました。

子どもの放課後の過ごし方について課題や不安を抱えている保護者はとても多く、その理由の1番が「子供の体験が不足している」その次に「留守番やひとりでの移動が心配だ」ということでした。そのため、今回の体験プログラムへの参加動機としては、「放課後に学校の中に居ながら参加できたから」が多く選択され、学校を活用した学びと体験に対するニーズを改めて感じることができました。

経済産業省「未来の教室」成果報告会で発表

2025年3月4日、経済産業省主催の成果報告会で乃村工藝社が取り組んだ実証事業について発表しました。

当日は専用ブースでの取り組んだ成果報告だけではなく、乃村工藝社の中村友羽が鎌倉市教育長の髙橋洋平氏とPwCコンサルティング合同会社の林真依氏と「外部と教育委員会のひと・ものの連携の在り方」をテーマにトークセッションを実施。熱量の溢れるトークを繰り広げました。

当日は、教育に携わっている方、企業や団体方等と意見交換を行い、乃村工藝社が取り組んだ実証内容に対し、さまざまなコメントをいただくことができました。

今回の私たちの取り組みが学校活用を前向きに捉え、全国各地で施設の有効活用を考えるきっかけの一つになればいいなと思います。

ご支援いただいた経済産業省ご担当者様よりコメント

乃村工藝社様とは、未来の教室の実証についてお問い合わせをいただいたことをきっかけに、1年間お世話になりました。東村山市での実証はもちろんですが、先進事例へのヒアリング結果のまとめや法令解釈についても、全国の自治体の参考になる内容となっておりますので、一人でも多くの皆様に御覧いただきたいです。(担当者A)

今回調査にご協力いただいた各自治体では、地域の特性を活かしつつ多様なステークホルダーを巻き込みながら学校施設の有効活用を進めており、学校施設は「学びの場」であると同時に「地域と繋がるための拠点」となり得るということを実感しました。本実証が多様な学びを提供するための環境作りの一助になればと思います。(担当者B)

今後の乃村工藝社の取り組み

自治体の持つ学校施設と民間企業のリソースが掛け合わされば、”地域の学校”を中心に学び合い、助け合える人の輪が広がっていけるように乃村工藝社は新しい学校活用について研究と挑戦を続けていきたいと考えています。

もし、弊社の取り組みにご関心をお寄せいただける方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせいただけると嬉しく思います。一緒に学校施設の有効活用について考えていきましょう!

乃村工藝社の成果報告

乃村工藝社の成果報告については、こちらに詳しく掲載されております。

学校施設を有効活用した学びと体験が充実した地域のサードプレイスづくり~持続可能な運営のための調査研究事業~ | 未来の教室 ~learning innovation~

この記事は気に入りましたか?