- text and edit by

- 高野 次郎

10月1日から19日まで、大阪府立江之子島文化芸術創造センター(enoco)で開催された「大阪・関西万博デザイン展」。本記事では10月11日に行われたトークプログラム「またね、万博——博覧会は社会に何を遺すのか」の対談の様子をご紹介します。

大阪・関西万博は開幕後、来場者やファンによる二次創作がSNSを通じて広がり、評価の空気を大きく変えました。この「参加性」を前提に構築されたのが、誰もが関与できるデザインシステムです。本トークでは、そのデザインシステムの設計を担ったクリエイティブディレクター引地耕太さんと、歴代万博の資料を2万点以上収蔵する乃村工藝社エキスポギャラリーの石川敦子が登壇し、万博を「完成された展示イベント」ではなく「記録され、更新され続ける場」として捉える視点を語りました。

引地耕太氏さん(以下「引地」)

皆さん、こんにちは。引地耕太です。大阪・関西万博の「デザインシステム」、つまり全体のブランディング統括を担当しました。本日は土曜日にもかかわらずお越しいただき、ありがとうございます。今回は乃村工藝社の石川敦子さんをお呼びし、万博の歴史を紐解きながら「万博が社会に何を残してきたのか」を一緒に考えたいと思います。タイトルは「またね、万博——博覧会は社会に何を遺すのか」。盛り上がった大阪・関西万博の閉幕を2日後に控えて、まさに今いちばんタイムリーな話題です。

石川敦子(以下「石川」)

石川です。よろしくお願いいたします。乃村工藝社で「万博資料室」を担当しています。私ども乃村工藝社には2万点を超える博覧会資料が所蔵されておりまして、その保管と運営を担当しています。ギャラリーは「収蔵・資料室」と「展示室」の二つの機能があります。

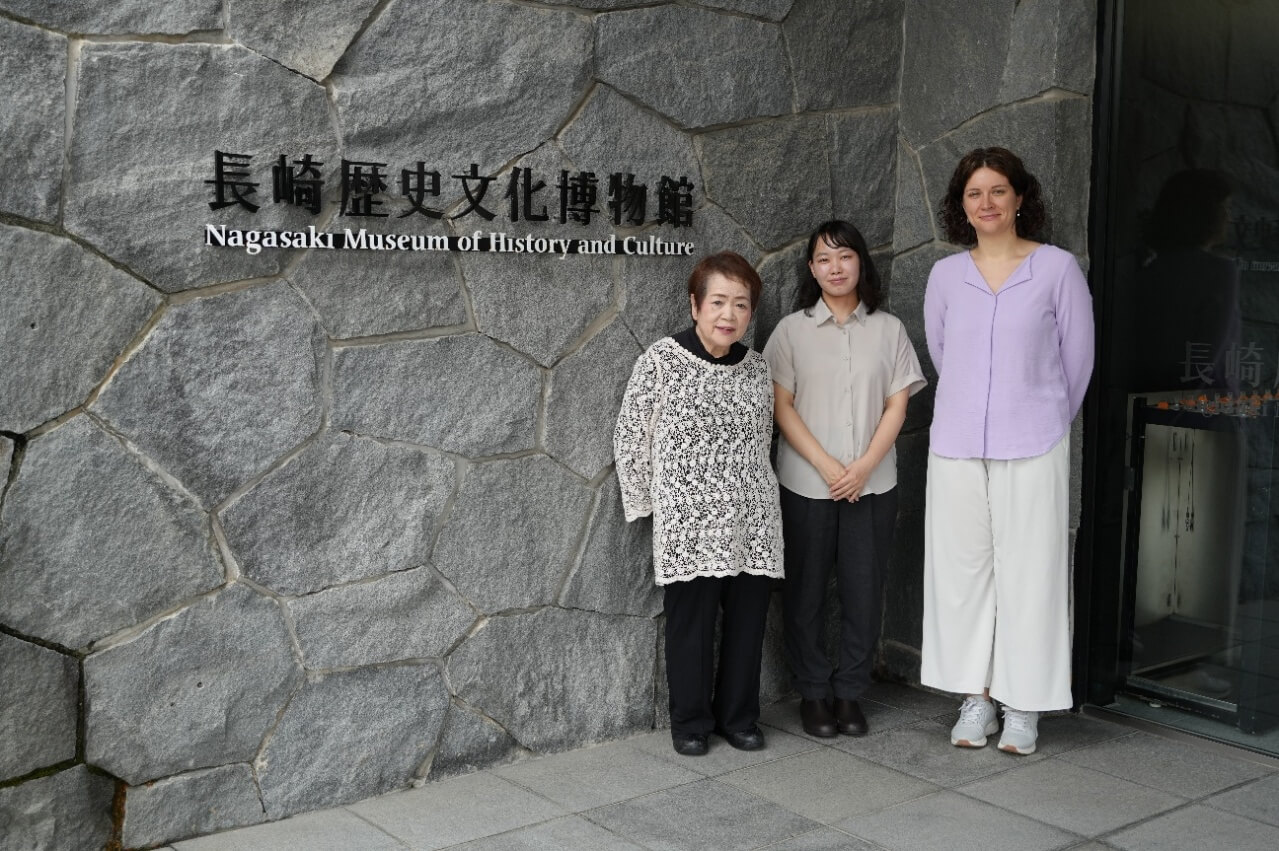

乃村工藝社 石川敦子(左)と引地耕太さん(右)。手前にいるのは対談を聞きに来たこみゃく達。

乃村工藝社 石川敦子(左)と引地耕太さん(右)。手前にいるのは対談を聞きに来たこみゃく達。

1. 資料収集と「遺す」ということ

引地

万博資料室では、過去の万博資料を集め続けてこられたのですか?

石川

はい。2001年に、博覧会の実務家であり研究者でもあった寺下勍さんから、約40年にわたり収集された博覧会資料をご寄贈いただいたのが始まりです。「私的に抱え込まず、世の中の役に立てること」という条件でご寄贈いただきました。今回の万博でも可能な限り会場で資料を集めています。集めたパンフレット、チラシ、チケット、スタンプ、ピンバッジなどが、例えば50年後に何かの証拠になり得ると思い、今回の万博も会場に足を運んだ時は一つでも二つでも持ち帰るようにしていました。さすがに真夏はお休みしましたが、会期中13回足を運びました。

引地

集めたその時はあまり意味を感じられなかったとしても、後で振り返って見た時に「あの時の資料が変化のタイミングだった」と振り返ることができますよね。今回も紙が無くなる万博と言われていましたが、結局パンフレットもあった。そのこともいろんな文脈で語れる、まさに過渡期の証拠になりますね。

石川

そうですね。例えば1970年大阪万博の「迷子ワッペン」はちぎって親と子でそれぞれ持つ形式のワッペンだったのですが、今回は登録型の「まいごリストバンド」に変わりました。保護者の方がQRコードで情報を登録します。色はピンクやグリーンの5色で、12体のいろんなポーズをしたミャクミャクのパターンが入っています。最近は子どもの居場所を親御さんがGPSで把握する時代ですから10年20年後には「迷子」という概念自体が無くなっているかもしれません。まいごリストバンドそのものが時代を映す資料になる、そう思っています。

引地

私も小学生の子供がいて、子供の位置はGPSスマホでみるとわかるようになっています。迷子になっているという感覚が薄まって、安心感につながっています。これからどんどん位置検知の精度が上がっていくことで、安心感も増していくのでしょうね。

石川

今回の大阪・関西万博の会場にも、いくつか見て取れるような仕組みが導入されていました。

引地

万博は「社会の変化がいまこの状態になっている」を映し出す鏡になっているんですね。

2. 万博とは何か/歴史の要点

石川

そもそも万博とは何かという話から始めますと、万博は開催を希望する国がパリの「博覧会国際事務局(BIE)」の総会で認められて初めて名乗れる国際博覧会です。会場入り口の国旗群の先頭に並ぶのは日本国旗と万博のマークですが、このマークは1970年大阪万博の前年に日本の大学生がデザインしたもので、それ以前はこのマーク自体がありませんでした。オリンピックは都市による開催、万博は国による開催。東京オリンピックは「東京都が主催」ですが、万博は「日本国際博覧会」という国の事業になります。

最初の万博は1851年ロンドンで開催されました。産業革命に成功した大英帝国がそれを世界に示す意図と、植民地をロンドンに集めて俯瞰するという隠された意図もあり、当時は国別単独パビリオンではなくクリスタルパレスという集合パビリオンに各国からの展示品が集約されました。ポータブルの蒸気機関の展示や、輪転印刷の実演が行われ、印刷がここから世の中に広まっていくことになります。1900年に開催されたパリ万博は「万博の中の万博」と呼ばれ、会場内に「動く歩道」が設置されました。展示も世紀末を象徴し、馬車と自動車が並んでいました。このパリ万博の併催行事が第2回近代オリンピックで、万博の褒賞制度がオリンピックのメダル授与に繋がっていきます。金銀銅メダルは万博が先だったのです。統一テーマが初めて設定されたのは1933年シカゴ万博で、テーマは「進歩の一世紀」でした。このテーマが、1970年大阪の「人類の進歩と調和」、今回の「いのち輝く未来社会のデザイン」へと続く流れです。

引地

「進歩」「進化」「未来」といった言葉が万博のテーマによく使われますね。

石川

1970年大阪万博に強い影響を与えた万博が2つあります。その1つ目が、BIE非公認だったために万博の常連国であるソビエト連邦やイギリスが出展しなかったものの、アメリカの企業パビリオンが数多く出展した1964–65年のニューヨーク世界博です。中でもウォルト・ディズニーが4つのパビリオンをプロデュースしたこともあり、「楽しむことに主眼を置いた20世紀最大のショー」と評価されています。その後ディズニーランドに移設された「It’s a Small World」のライドの速さは「もう少し見ていたい」と思わせる絶妙さで、観客をいかに喜ばせるかを実証していました。

2つ目は1967年に開催されたモントリオール万博で映像展示が花開きました。その頃には1970年に大阪開催が決まっていて、大阪万博に大きな影響を与えています。アジア初の万博となる大阪万博を3年後に控えて、日本のあらゆる産業界の人たちがモントリオールに視察に行き、乃村工藝社を含むディスプレイ業界も、飛行機を1台チャーターして視察に向かいました。

乃村工藝社は最終的に16のパビリオンに携わっています。私は当時12歳で三菱未来館を見学し、360度のマグマ映像と光・音に圧倒されました。動く歩道で部屋を巡る構成で嵐の海洋シーンでは船の揺れと—体になり忘れ難いものでした。入社後に乃村工藝社が大阪万博に携わっていたことを初めて知り、驚いた記憶があります。これは当社が社会にアピールせず黒子に徹し、その代わり最高のモノをつくるという哲学があったからです。これまでの流れで「いかにモノを見せるのか」で始まった万博が「いかに来場者に理解していただき、喜んでいただくか」に変わっていった経緯をご紹介できたかと思います。

対談中に用いられたスライド『1.万博とは』

対談中に用いられたスライド『1.万博とは』

3. 90年代の反省と21世紀の転回、今回生まれた万博のデザインシステム

石川

1990年代に入ると事業的に失敗する万博が続き「万博は本当に必要なのか」という議論が起きました。そこでBIEは方向転換し、「地球的課題の解決の場」として21世紀の国際博覧会の方向性を1994年に再定義しました。その流れで2005年愛知万博(愛称「愛・地球博」)が開催され、21世紀の新しい博覧会として、市民参加やサイバー日本館、清掃・警備ロボットなど新しい仕組みや技術が登場しました。

引地

今回の大阪・関西万博ではSNS時代ならではの広がりが大きかった印象です。

石川

非公式マップなどがSNSで出現したのも大阪・関西万博の特色と言えますね。

引地

今回の万博は、最初の盛り上がりが限定的でも、オープン直後に実際に行った人の体験がSNSで指数関数的に共有され、世の中の空気が変わったところに特徴があります。二次創作もそのひとつで、こみゃくは「目玉さえあればOK」という緩いプロトコルで、多様なクリエイターが参加し、AI生成も含めてムーブメント化しました。

石川

これまでの1970年の大阪万博はまだ国家事業の色合いが強く、デザインはトップダウンが基本で、太陽の塔もそうですけど二次創作するのは許されないことでした。インターネットの登場で「自分たちが作る万博」というように一般の方との距離が縮まったように感じます。

開催地も19世紀はヨーロッパを中心に開催されていましたが1970年の大阪万博を皮切りにアジアで開催されるようになり、21世紀に入ってからは中東での開催が増えています。その時代に力の強い国が手を挙げる「世界最大の文化イベント」といえますね。岡本太郎さんは「お祭り」と形容していました。

引地

今回の大阪・関西万博のデザインについても、トップダウン一色ではなく、多様な視点が混ざる「中心のない」つくり方と言えます。会場装飾はシート貼りだけではなく、アーティストが自分で描いたものや、職人さんと一緒に仕上げたものもあります。初めに会場を見た時に装飾がない状態で「きれいだな」と思ったのですが、未来の街は便利・効率一辺倒ではなく、人間の温かみや創造性が滲むべきだと考えたからです。

ロゴはデザイナーのシマダタモツさんの制作で、太陽の塔へのリスペクトがあり、目玉の数は1970年のロゴに合わせてあります。キービジュアルをつくるにあたっての私の発想の核には「生命の木」もあって、人間だけが中心ではない、むしろ中心のない多様な命が生きる生態系としての世界観を「人間の命=赤、自然の命=青、テクノロジー起源の新しい命=グレー」で表現しました。人間・自然・テクノロジーが混ざり合って共に生きている社会の在り方を描きたかったのです。

石川

中心のない世界というのはすごいですね。

引地

例えば「つじさん」による非公式マップやこみゃくの二次創作など、トップダウンではなく多様な人たちが参画することによって多様な視点が生まれました。こみゃくは目玉さえあればよいというプロトコルを決めることで、多くの人たちが多様なこみゃくグッズをつくってSNSにアップしてくれました。AIをつかったこみゃくを生成するプロンプトを公開してくれた人もいました。従来の国家的なプロジェクトのデザインとは違う、一般市民の参加の形をデザインできたのではないかと思っています。

4. 乃村工藝社と博覧会の関わりとコレクション

石川

乃村工藝社は明治25(1892)年、芝居小屋の大道具制作から始まり、菊人形の背景をつくったりしていました。大正3(1914)年に上野公園で開催された国内博の東京大正博覧会では200坪の「生(いき)人形館」という見世物のパビリオンを出展、1939年サンフランシスコ万博では日本館の観光コーナーの展示を担当しました。以降現在まで博覧会関係では200件以上の業務に関わり、大阪・関西万博が201件目になります。

2001年に寺下勍さんから1万点弱の資料をご寄贈いただき、3年半かけて分類・データベース化。「博覧会資料コレクション」として公開しています。この公開により、国内外の研究者が多数調査に訪れました。2018年に大阪・関西万博の開催が決定し、2023年1月には社内に「エキスポギャラリー」が開設しました。残念ながら執務室の中にあるので、社員経由での予約受付のみとなりますが…。乃村工藝社のコレクションは、公式記録だけでなく、日本初の回転寿司の箸袋、愛・地球博の紙コップ、空缶・空瓶など、本来なら捨てられるものも含めて日本の博覧会の通史となる点が特色です。資料は、一定量を超えると意味が変わります。だからこそ2025年大阪・関西万博の資料も必ず残したいと考えています。

引地

公式アーカイブでは零れ落ちてしまう収集物が、違う視点で集められていることは万博に関わった身としてはうれしいですね。

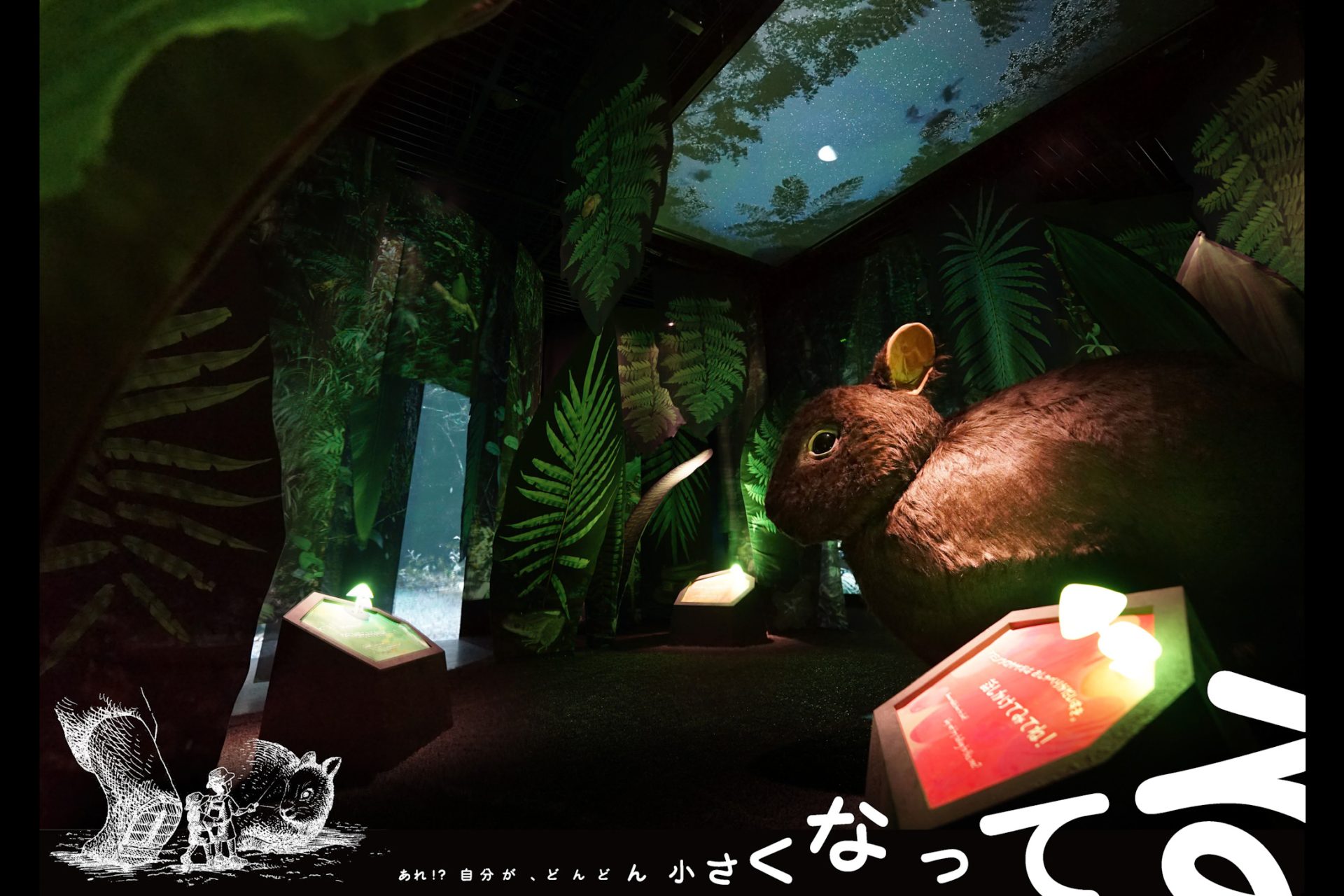

乃村工藝社大阪事業所内にあるEXPO GALLERY(非公開)

乃村工藝社大阪事業所内にあるEXPO GALLERY(非公開)

石川

世界中のクリエイティブなものを一堂に会して見られるのも万博の魅力ですね。建築では1889年のパリ万博でエッフェル塔が建てられました。当時のパリ市民には不評だったみたいですが…。現物の展示物では1970年の大阪万博では月の石が展示されて大きな話題を呼びました。2025年の大阪・関西万博では火星の石が展示されていましたね。2005年の愛・地球博ではヨルダン館で死海の水を入れたプールに浮かぶという体験がありましたが、今回は砂漠の砂に触れる展示がありました。美術面で言えば、1937年パリ万博のスペインパビリオンではピカソの「ゲルニカ」が初めて公開されましたが、今回の万博でもイタリア館で門外不出といわれていた「ファルネーゼのアトラス」が展示され、大きな話題を集めました。現物を見る魅力は、今も昔も変わらないのではないでしょうか。最後に、人間の生活の中での外交、音楽、経済、芸術、科学技術、デザイン…いろんな分野からアクセスできるのが万博であるといわれています。

引地

デザインという文脈としても歴史的な名作が生まれているのがオリンピックと万博ですよね。あこがれをもちつつ、今回もそのプレッシャーをずっと感じていました。

5. 万博がもたらした生活の変化

石川

19世紀の万博ではエレベーター、ミシン、洗濯機、グランドピアノなど、私たちの生活を変える契機となりました。大きな音が出るグランドピアノの出現により、いろんな劇場でピアノリサイタルができるようになったといわれています。1970年大阪万博では、電気通信館の「ワイヤレス・テレホン」実演(国内通話)が携帯電話のはしりとなったと言われています。ケンタッキーフライドチキンの日本初上陸、回転寿司の初出店など、外食の概念も変化しました。当時は外食には正装をしていきましたが、いまはカジュアルに出かけられますよね。そんな変化はファッションにもありました。

(1970年大阪万博での)開幕直後は男性がスーツ、女性は和服やスーツ風、子どももよそ行きの格好でしたが、終盤にはTシャツにジーンズなどカジュアルな装いへ。万博会場での外国人のカジュアルな服装に影響を受け、閉幕後の日本の日常服が変わっていきました。パビリオンのユニフォームも注目の対象で、1970年にタカラビューティリオンのユニフォームをデザインしたコシノジュンコさんは自分が着たい服をイメージしてデザインしたそうです。今回の大阪ヘルスケアパビリオンのユニフォームは「性別や年齢に縛られない未来」を意識してデザインされたそうです。万博で登場したものには必ず未来の始まりがあるといえます。

引地

文化、職、テクノロジー…万博の会場で観ていたものの中で、皆さんの身の回りに何が登場するのかを想像するのは楽しいですね。時代の写し鏡としての万博のアウトプットとして、かたちがあるものだけではなく、概念というか考え方を変化させるものになり、それがファッションと紐づいて…といったケースとして現れる、とも言えます。

石川

デザインもそうだといえます。例えばピクトグラムも、1964年の東京オリンピックで登場し、1970年の大阪万博を契機に一般化しました。

引地

日本語がわからない外国の方が、絵を見てわかるように考えたといわれていますね。

石川

ただ当時の写真には、トイレの男女ピクトグラムの下に「トイレ→」の紙が貼られたものもあり、普及の過渡期だったことがうかがえます。

6. リアルとバーチャル、そしてSNS

石川

今回の大阪・関西万博はバーチャル会場もありますが、やはりリアル会場で楽しんだという方が圧倒的に多い印象です。リアル会場ならではの魅力とはどこにあるのでしょうか?

引地

バーチャル万博はコロナ禍の状況下で企画されたものだと思いますし、実際に楽しんでいらっしゃる方も多いです。また、万博自体も開幕前は「ネット開催で良いのでは?」という声もありましたが、大屋根リングを歩いた時の、肌に風が当たる感覚や夕陽が沈む時間帯の雰囲気、今回改めてリアルならではの特別なものがあると感じました。会場のサウンドスケープも天候センサーと連動させ、雨や曇りで音が変化する仕掛けにしました。「人間と自然とテクノロジーが共に奏でる音楽」というのが考え方になっていて、リアルかデジタルかを二択ではなく「組み合わせをデザインする」ことで新しい体験をデザインすることが大事だと思います。合理的にするためにデジタルを用いるだけでなく、社会での人間性を残すためにデジタルを使うべきだと考えています。ロジカルを追求するためにデジタルを用いるとアウトプットがすべて同じになってしまうけれど、そこに非合理的なプロセスをいれることで多様性を担保できる。人間性を失わずに生きられる社会をどうデザインするのかが重要だと思っています。

石川

乃村工藝社もリアル空間を生業としているので、バーチャル化が進む一方で、リアルの大切さも引地さんが考えてくれていて安心しました。

引地

サウンドスケープで「虫やカエルの声が入っているのですか?」と質問をうけるのですが、入っている場所と入っていない場所があります。実際そこで鳴いている虫の声などの環境音と混ざっている場所がほとんどで、混ざることで初めて音が全体として有機的になります。今回の万博は主催側の情報発信だけでなく、来場者が自発的に不足を補う「お裾分け」の文化として「地図を作る」「二次創作を広げる」が生まれました。トップダウンとボトムアップがつくる全体感というか、サウンドシステムで言うと人間と自然、情報発信で言うと国家と市民、それぞれの新しい関係の萌芽が見えた気がします。

石川

開催されて初めてわかったと言いますか、予め想定されていたと言うよりも実際に体験した人がSNSで発信することで、それを見た人がリアルで体験したくなるというサイクルが生まれる「リアルとデジタルが融合を始める契機となった」万博なのではないかと思います。

引地

2005年の愛・地球博はインターネットこそありましたがSNSはまだそこまで普及していませんでしたよね。今回は開幕前の逆風がオープン後に社会の空気が一気に変わったと認識しています。開幕前から応援してくれている人も、実物がないので不安はあったと思うのですが、実際に開幕してからはファンひとりひとりが広報になって多様な魅力をSNSで発信し、社会の空気までを変えていったと言えるのではないでしょうか。

石川

1970年の大阪万博では考えられなかったことですね。テレビを中心としたメディアでしか発信はありませんでしたから。歴史は繰り返します。1970年も開幕前の1968年の雑誌には「本当に必要か」、1969年の雑誌には「今ならまだやめられる」という記事が掲載されていましたが、開幕すると圧倒的な入場者が押し寄せました。今回も似ていますね。

引地

太陽の塔もミャクミャクも、最初の発表から社会に受け入れられるまで少し時間がかかりましたよね。

石川

「過去にヒントがある」という良い一例になったのではないかと思います。

引地

市民参加についても愛・地球博も博覧会協会がフレームをつくりましたが、今回は市民の自発的な動きが特徴的だったと思います。従来型のトップダウンに加えて、市民の足りないところを誰かが自発的に創って「お裾分け」することで世の中に共有されて喜ばれるという、国家と市民の間に存在する新しい公共のあり方が見えたと思っています。国家がフルサービスを提供するにはリソースが足りない中で、市民がそれを自発的に補うことで「命が輝いている」状態ができたのだと思います。

石川

実際に会場に行くと楽しいし、行列で隣り合った人と会話が弾むといったハプニングが起きますよね。そういったところもリアルならではの魅力だと思います。一方で行く前日には今どんなことが話題になっているかネットをチェックしたりもします。どちらの良いところも楽しめる万博だったのではないでしょうか。

引地

今回の万博で起きた変化が社会においてどうだったのかは未来の人々が決めることだと思いますが、どう振り返られるのか今から楽しみです。といったところでお時間になってしまいました。本日はありがとうございました。

(対談はここまで)

最後に 問いを遺すことで生まれる余白と可能性

この対談から見えてきたのは、博覧会は「確定された未来社会」という正解を提示する場ではなく、多様な可能性という種をひとまず発芽させてみて、それらをひとつの会場で社会に提示する場だったということではないでしょうか。とりわけ今回は開幕後にSNSと会場が相互に作用し、その盛り上がりの「プロセス」そのものがひとつの未来社会への解答になりました。引地さんが構築したデザインシステムと、石川さんをはじめとした乃村工藝社が守り続けるアーカイブは、いずれも未来を固定するためではなく、未来に向けて多様な問いを手渡すために存在していると言えます。

今回の大阪・関西万博が示したのは、国家や自治体、企業だけではなく、一人ひとりがおもしろがりながら関与することによって浮かび上がる「社会のかたち」でした。この万博が何を遺したのか、すべての答え合わせはこれから何年もかけて行われます。ひょっとしたら、大きなイベントが再び開催される(そして少なくない抵抗が生まれる)タイミングで丁寧に振り返られるのかもしれません。だからこそ私たちは「またね、万博」といったん区切りの挨拶を交わしつつ、今回の万博が提示した多様性によって生まれた余白を「楽しかった思い出と未来への可能性」とで埋めていき、そこからまた「みらいのはじまり」を生み出していく…というポジティブなループを創り続けられる、その手応えを感じたのではないでしょうか。

文:株式会社乃村工藝社 大阪・関西万博推進統括部 髙野次郎

この記事は気に入りましたか?